Un recorrido histórico por las políticas que, desde la dicotomía «civilización y barbarie» hasta la actualidad, moldearon fronteras invisibles que convirtieron al conurbano bonaerense en una doble periferia.

Por The Walking Conurban*

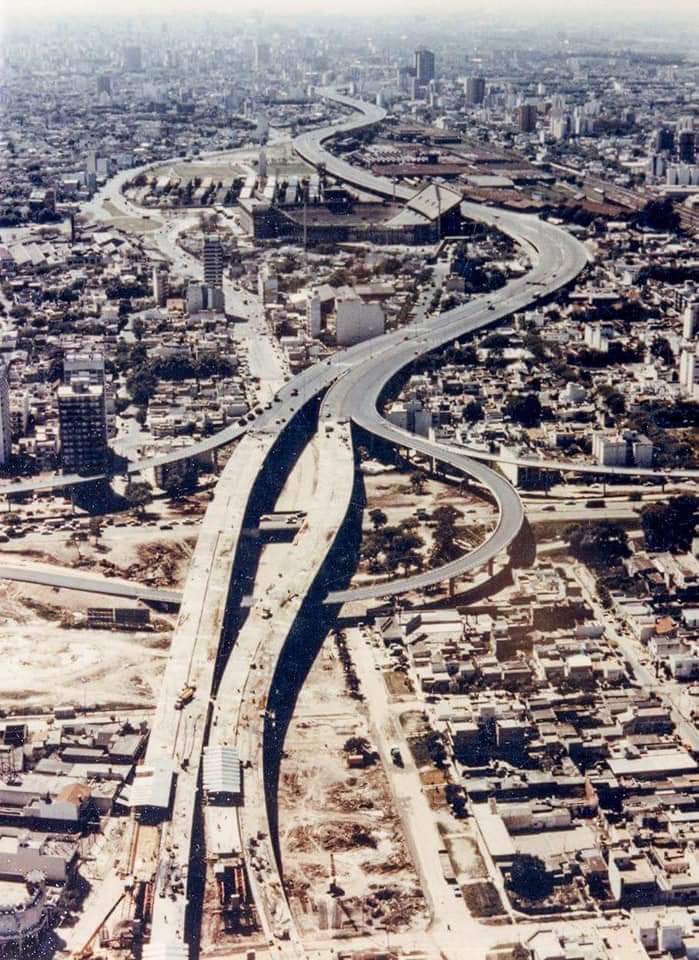

Foto: Buenos Aires desde el Cielo

Una frontera es un límite. Algo que nos hace saber que hemos llegado hasta el final de una cosa y estamos entrando en otra. Por supuesto, en el plano físico esa transición no necesariamente es abrupta, pero sí lo es en su naturaleza simbólica. Porque, es necesario decirlo, las fronteras son mucho más que figuras en el mapa: son cortes gnoseológicos. Una frontera define cómo comprendemos lo propio y lo ajeno. Lo público y lo privado. Lo sagrado, lo mundano y lo profano. Lo deseable de lo indeseable. De un lado queda lo que se quiere que sea y del otro… bueno, no necesariamente hay planes para lo que queda del otro lado.

Los territorios están repletos de fronteras invisibles, sin la mediación de migraciones ni aduanas, pero que orientan la trayectoria de millones de personas que los habitan. El límite de lo vivible, el paso a un territorio peligroso o fuera de nuestro alcance en términos económicos o culturales, se construye en base a narrativas que levantan muros y cavan fosas. En este sentido, quizá las fronteras no sean tan líquidas como Zygmundt Bauman creía. O, mejor dicho, contienen los tres estados de agregación de la materia. Son líquidas para los capitales, sólidas para los indeseables.

Mucho antes de nuestras ciudades modernas, Roma ya había conseguido un elemento que diferenciaba a la ciudad -la Urbs- no sólo de aquello que sería su antagonista, lo rural -la Rus-, sino también de aquello que también era urbe pero no era Roma. Ese límite era el Pomerium, una línea imaginaria que separaba la Roma consagrada a los dioses, la verdadera Roma, de aquello que, aun siendo Roma, no era la auténtica Roma.

Buena parte del conflicto decimonónico en nuestro país estuvo dedicado a construir ese Pomerium, una frontera que separe la auténtica expresión nacional de aquella que por nativa, inculta o poco estilizada, no se condecía con las expectativas y deseos de las élites económicas y culturales del país. Conflicto que, lejos de agotarse el 31 de diciembre de 1899, se proyecta todavía en nuestros días.

Civilización, barbarie y otros yuyos: una arqueología posible de las fronteras

Las construcciones colectivas necesitan tanto de una albañilería colectiva como de un plano firmado. En la historia argentina, quizá la célebre oposición entre “civilización” y “barbarie” formulada por Domingo Faustino Sarmiento en Facundo (1845) constituyó el punto de partida para múltiples debates sobre la construcción del Estado argentino. Más allá de su carácter retórico, la dicotomía tuvo implicancias materiales en la definición de políticas públicas y en la configuración del territorio. La pregunta fundamental sobre ¿qué hacer con el otro? atravesó la experiencia histórica nacional y dio lugar a proyectos de integración, exclusión o eliminación. Estos procesos no solo marcaron la política hacia pueblos originarios e inmigrantes, sino que también estructuraron el crecimiento de Buenos Aires y de su conurbano.

A fines del siglo XIX, la política hacia los pueblos originarios se debatió entre la negociación pacífica y la represión militar. La llamada Zanja de Alsina, proyectada por el ingeniero francés Francis Ebelot durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, fue un intento de institucionalizar la frontera mediante una infraestructura defensiva. Este es un punto clave para entender las políticas de la época hacia con el indio, Buenos Aires debía cuidar sus fronteras mientras se buscaban acuerdos integracionistas. Sin embargo, su inviabilidad económica y logística condujo al abandono de la propuesta. Posteriormente -y con el avance de los malones sobre los pueblos que sufrían el robo de ganado, caballos y el secuestro de familiares- la política hacia el acuerdo con el indio cambió, las fronteras ya no se iban a cuidar, sino que se iban a extender y la integración sería forzosa. Así la “Campaña al Desierto” consolidó la expansión territorial mediante la violencia estatal (Quijada, 2002).

Hacia comienzos del siglo XX, el Estado alentó la migración transoceánica con perspectivas de que llegaran agentes civilizatorios que terminaran por sepultar los vicios de indios y gauchos y permitieran al país dar un salto modernizador. Los forasteros europeos traían consigo conocimientos técnicos, herramientas novedosas, pero también ideas que en vistas de la oligarquía nacional eran peligrosas. Así la inmigración transoceánica fue percibida como una amenaza política. Tal es así que unas décadas después de alentar la migración, ya se estaba sancionando la Ley de Residencia (1902), también conocida como Ley Cané, que le otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de expulsar extranjeros sospechados de actividades subversivas sin mediación judicial (Suriano, 2000).

Este período estuvo signado además por los conflictos urbanos vinculados al acceso a la vivienda, como la huelga de inquilinos de 1907 (la primera gran huelga del país), que evidenció las tensiones sociales derivadas del encarecimiento de los alquileres y la precariedad habitacional. En paralelo, surgieron proyectos de planificación urbana con un fuerte sesgo segregacionista, como el canal de circunvalación pensado para separar las zonas altas de la ciudad de los espacios populares. Dichas iniciativas prefiguraban una visión dual de Buenos Aires: el centro civilizado frente a una periferia considerada marginal y peligrosa.

Con el cambio de matriz productiva hacia la industrialización sustitutiva en la década de 1920, la periferia urbana se convirtió en espacio receptor de migraciones internas y extranjeras. La mancha urbana comenzó a expandirse en torno a la Capital Federal, lo que motivó debates institucionales como los de la Comisión de Estética Edilicia en 1923 que discutieron largamente sobre el “qué hacer” con la periferia. La construcción de la Avenida General Paz entre 1937 y 1941 representó la materialización más contundente de esta frontera. Más que una obra vial, constituyó una línea de división geográfica y simbólica entre Buenos Aires y su conurbano, reproduciendo en clave urbana la tensión sarmientina entre civilización y barbarie (Gorelik, 1998).

Durante la última dictadura militar, la ciudad volvió a ser objeto de proyectos de depuración social. Entre ellos se destacan la liberalización del mercado de alquileres, que desplazó a numerosos inquilinos hacia el conurbano; el Plan de Autopistas Urbanas, que demolió viviendas populares para abrir trazas de circulación; y el Plan de Erradicación de Villas Miseria, que expulsó a cerca de medio millón de habitantes hacia la periferia. Simultáneamente, la creación del CEAMSE en 1976 implicó la expropiación de 60 mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires, bajo el doble discurso de tratamiento de residuos y conformación de un cordón sanitario (Oszlak, 1991). El axioma reinante era que había que merecer vivir en la ciudad moderna. Los despojos y las consecuencias de la modernización de CABA los asimiló el conurbano bonaerense, que recibió a los desplazados de las políticas públicas de la dictadura militar.

El recorrido histórico permite identificar una lógica persistente de segregación territorial en la Argentina. Desde la Zanja de Alsina hasta el CEAMSE, pasando por la Avenida General Paz, distintos proyectos estatales buscaron amurallar la ciudad frente a la irrupción de un otro percibido como amenaza: primero el indígena, luego el inmigrante, más tarde el migrante interno y finalmente los sectores populares urbanos. Esta continuidad pone en evidencia cómo la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie se reeditó en sucesivas formas de organización espacial y social.

Son todos porteños

Lejos de ser una cuestión de nomenclatura gentilicia, la diferenciación entre “lo porteño” y “lo otro” refleja un cúmulo de representaciones y de integración: socio-urbana en lo que se conoce como Región Metropolitana de Buenos Aires y de disputa entre lo que se entiende en nuestro país como unitarismo y federalismo. Es cierto que, hasta la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, no existía distinción entre lo bonaerense y lo porteño. También hay que decir, en rigor de verdad, que por aquel entonces el mapa oficial de la Provincia de Buenos Aires extendía su frontera sur hasta el Estrecho de Magallanes y que el gentilicio argentino proviene de la expresión popularizada en las páginas del Telégrafo Mercantil, periódico publicado en Buenos Aires. Por si hace falta la aclaración, argentino quiere decir propio del Río de la Plata.

Sin embargo, el señalamiento de porteño reviste, a los ojos de los habitantes del resto de las provincias argentinas, un cariz peyorativo orientado hacia lo insustancial, banal o quejumbroso. El problema sobreviene cuando hay que caracterizar al conurbano bonaerense.

A la hora de señalar, por ejemplo, la tarifa del transporte público o los servicios, no pareciera haber diferencia entre ambas márgenes de la General Paz, pero cuando se mencionan las condiciones de vida, la marginalidad urbana y la “inseguridad”, no hay habitante de esta nación que no sepa diferenciar Palermo de José León Suárez. Esa naturaleza mutante del morador del conurbano lo convierte en una especie de Tupac Amaru tirado por dos caballos: el de la representación del indeseable para el centro y el de la representación del indeseable para el “interior”. Ese estar en el medio convierte al conurbano en una doble periferia tanto para lo rural como para lo urbano, o entre la civilización y la barbarie.

*The Walking Conurban es una cuenta en Instagram y Twitter que crearon Diego Flores, Guillermo Galeano, Angel Lucarini y Ariel Palmiero, cuatro amigos de Berazategui que la iniciaron como una dinámica interna del grupo y se terminó convirtiendo en un suceso virtual que, hoy, recibe más de 50 fotos por día de sus seguidores para pintar, colectivamente, el Conurbano bonaerense.

Comentarios recientes