Por Leandro Barttolotta e Ignacio Gago*

Lo que primero pide un acontecimiento político como el que parió la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre es que lo cuiden. Que sea algo a proteger. Que se le pueda colocar, de manera muy delicada, un paréntesis o unos corchetes protectores que lo hagan impermeable a los efectos del régimen de obviedad. Que se lo rodee de un silencio saludable para poder escucharlo mejor, entre tanto griterío y ruido ensordecedor.

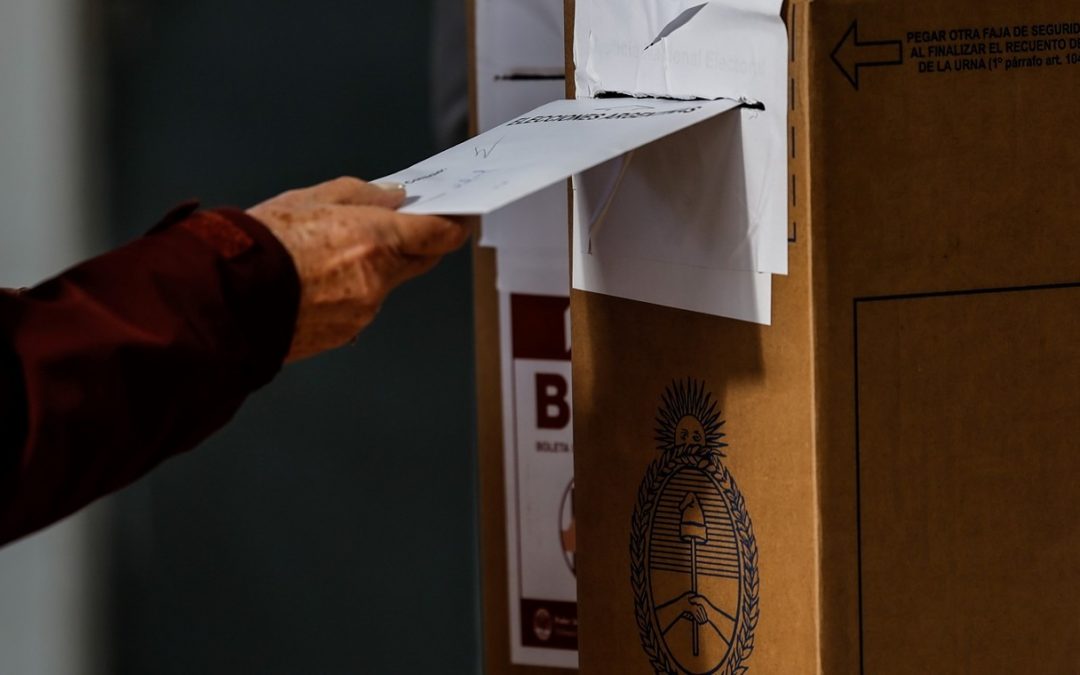

Un acontecimiento electoral que demostró (como en agosto de 2019, cuando se rechazó, en las urnas y de manera definitiva, al macrismo que ocupaba el Palacio) que las elecciones tienen dos características tan evidentes como necesarias de subrayar: en ellas participan todas y todos los que quieren (¿qué sentido tendría entonces inaugurar competencias para apropiárselo, para capturarlo, para buscar dos o tres causas que lo provocaron y anticipar o pretender que derive en dos o tres efectos?). La segunda evidencia: si el cuarto se llama oscuro, valga la metáfora rústica pero rápidamente entendible, es porque siempre tiene algo (mucho, poco, según la ocasión) de opacidad y de imprevisibilidad. Un acontecimiento electoral potente, imprevisto, al que no conviene molestar electoralizando permanentemente las vidas populares (es decir, buscar comprenderlas solo desde porcentajes o desde los calendarios electorales y no sociales, económicos, culturales, cotidianos). Tampoco, entonces, hay que apurar un pueblito que se armó fuerte el 7 de septiembre, votó y luego se dispersó el lunes para volver a la normalidad precaria.

Que no se lo moleste: que se haga silencio y se lo deje descansar. Hay un ajuste criminal efectuándose y un musculo electoral que, a pesar de estar exhausto (¿o por eso?) fue a votar y armó un hermoso quilombo.

Una elección que abrió y dejó flotando posibles. Acontecimiento no forzado, o sí; forzado, quizás, por la coyuntura. Si lo que sucedió fue solo (tan solo: tanta potencia) intentar sacarse de encima algo que está pesando y apretando mucho, quizás se puede pensar en un inmenso caballo salvaje o silvestre (si se permite la imagen) que no le gusta que lo domen, ni que le griten (más aún si ya no venden nada) o que lo lleven a patadas en el culo.

Un voto respiro. Voto y respiro y sigo. Un alivio, también, porque un cuerpito electoral que parecía en coma inducida de repente mostró reflejos vitales intactos. Pero no hay que exagerar lecturas ni realizar diagnósticos apurados y cerrados.

***

Un acontecimiento electoral, popular, inesperado (¿por qué molesta lo inesperado, lo que no se puede comprender o reducir a categorías, interpretaciones, significaciones previas?), que vino con una gran carga de vitalidad política. Quizás (toda la nota es en modo condicional y tono conjetural, de hipótesis, para no molestar al acontecimiento), la compulsión a capturarlo impide la necesaria demora para escuchar sus resonancias.

Claro que es un acontecimiento electoral para el que muchas y muchos trabajaron y la agitaron. Desde el círculo rojo hasta círculos militantes; desde los que le ponen el cuerpo a las movilizaciones hasta los que le ponen el cuerpo a las fiscalizaciones; desde los que se movilizan y luchan un día de convocatoria hasta los que se movilizan y luchan cada día del calendario; desde el movilizacionismo hasta el panelismo; desde los reels y los clips hasta los Riales; desde las operaciones hasta las manifestaciones y los que manifiestan; desde los que inventan formatos de interpelación novedosos hasta los que sacaron a relucir con prepotencia (encarnando aquella frasecita de “lo vieja funciona, Juan, mirá lo que pasó el domingo”), un viejo aparato político que activó y demostró que más vale ser casta que casto y que por suerte aún hay cuerpos que conocen las señas y juegan al truco y no solo están escroleando las pantallitas. Pero un evento tan inesperado no se puede reducir a ninguna de las enumeraciones anteriores. El acontecimiento, en su magnitud, es el reflejo de un músculo electoral que le puso un umbral al ajuste. Andá a saber todo lo que enroló esta leva conurbana y del interior de la provincia de Buenos Aires.

***

Estaba todo dispuesto para que reflexionemos sobre el ausentismo. Sobre cómo no interpretarlo como voto en blanco, de rechazo (como hace dos años se ponía rápidamente el rótulo de “voto bronca”, “voto ira”, “voto indignación”). Porque las ausencias siempre son más inquietantes: son esas clavadas de visto que se conectan a la hermenéutica de una sobreinterpretación enloquecedora.

Hace varios años que la política viene preguntándole a la política qué le pasa a la sociedad con ella. Quizás, la sociedad no es anti-política y demostró (la sociedad acá: las mayorías populares de la provincia de Buenos Aires que agitaron las urnas) que cuando una política se vuelve anti-sociedad se arman quilombitos como estos. Pero incluso cuando ese ausentismo masivo o una victoria violeta no ocurrió y millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires fueron a votar, se insiste igual con lecturas y codificaciones abstractas y alejadas de la realidad efectiva, afectiva y anímica de las mayorías populares. El 2019 no fue, decíamos en aquellos años, el giro a la izquierda de la sociedad argentina; y el 2023 no fue el giro a la extrema derecha.

No sirven las ideologizaciones veloces que quieren evitar sumergirse en la profunda cotidianidad de las vidas populares y escuchar qué ondas circulan (más allá de las minorías gomosas). Si ganaba LLA y “se pintaba de violeta” la provincia de Buenos Aires, no era que se derechizaban la mayoría de sus más de diecisiete millones de habitantes, once de los cuales residen en el mítico, histórico, complejo y con las fracturas sociales y económicas expuestas a cielo abierto, conurbano bonaerense. Mítico y no mitologizado: desde la criminalización fuerte, brutal y odiante de ese inconsciente que se escapa en momentos como estos y demuestra lo que harían si pudiesen con esta geografía, hasta las criminalizaciones más suaves de las campañas también progresistas en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se alertaba al votante: “No podemos parecer el conurbano”. Mitologizado y también estetizado; siempre invocando fantasías culturales que alisan, vacían, desertifican, muestran como terso –y termo– un territorio complejo, contradictorio, inabarcable a golpe de vistas de pantalla. Ahora, luego de los resultados electorales, tampoco es que cada municipio es un soviet y la provincia es de izquierda, no.

Cada sacudón electoral imprevisible, como el del 7-S, tiene el efecto (o debería) de bajar a tierra (a investigar las vidas populares concretas, terrícolas) cualquier análisis abstracto y descarnado. Será acaso un voto en defensa propia de una provincia con demasiada historia que sabe que, si se metía la motosierra del todo, se terminaba de manera irreversible un país. No conviene ideologizar una votación (ni cargarla de símbolos). No ideologizar: fisiologizar. Una hipótesis, entonces: un rechazo de la víscera bolsillo, de tripa y corazón, ante la obscena desensibilización de palacio (un: bajá un umbral).

***

Una sociedad cansada (y no “derechizada”), dijimos tantas veces, es un enigma y no le regala gobernabilidad a nadie. Tan imprevisibles como quien está al mando del gobierno nacional, entonces, son esas mayorías cansadas que no le dan un cheque en blanco a nadie. Pero cuando se inauguran ciertos posibles políticos, las mayorías encuentran vectores de respiración. ¿Cómo hacer respirar a las mayorías cansadas e hipermovilizadas? ¿Cómo quitarles vectores de intranquilidad? Preguntas que la política que quiera dialogar con lo social tiene que repetirse una y otra vez.

De repente, y en un día, lo que se diagnosticaba como una sociedad “resignada”, “paciente”, “aquietada”, “desesperanzada”, “desinteresada”, hace una muestra a escala de que, quizás, esos diagnósticos provienen de un punto de vista demasiado exterior. La pregunta por los límites y los umbrales de tolerancia parecen siempre planteados desde representaciones e invocaciones de pueblos imaginarios.

Una sociedad cansada que no tiene dónde ni cómo parar, de repente (y de callada) fue a votar y se generó este revuelo. Ahora, pareciera mejor escuchar que declarar, investigar (olvidarse del electoralismo y el internismo) y continuar atendiendo las disputas en el mundo popular, las luchas, los quilombos, los cansancios. Más que disputar sentidos o capturas, sería interesante continuar pensando a esas vidas populares que llegaron arrastradas a votar, exhaustas. Y continuar pensando, desde ese descanso en las urnas, otros alivios, tranquilidades, momentos para respirar que se puedan imaginar.

Pareciera que un murmullo se hizo votación: ¿un voto respiro tanto como un voto castigo?

Si hay algo que no se pudo percibir es que entre otras cosas la representación sirve para poder delegar tu cansancio, que se transforme en una demanda y que alguien haga por vos algo. En términos de que algo me resuelva esto.

Un voto respiro y castigo, a la vez; un voto desde la provincia de Buenos Aires con un posible efecto dominó. Ojalá así sea. Si eso no pasa (falta un abismo para octubre), será recordado, este acontecimiento, como el cansadazo de la provincia de Buenos Aires.

***

La política se resetea; la economía (con los cuerpos populares crujiendo) tambalea; lo social implosionando, no. Ni se lo percibe desde gráficos, encuestas y clips. Lo social implosionando es tan denso y espeso (una materia y su relleno: las fuerzas anímicas, la intranquilidad, las violencias inquietantes) que no se deja apurar a la hora de pensarlo. Imperceptible: casi transparente como ese hálito que sale de las bocas de los cuerpos cansados. Inaudible, inesperado, como el murmullo que se ecualizó en la elección.

No hay que llevar la pregunta por lo social implosionando a la política: hay que sumergir las representaciones, el imaginario, el punto de vista, la moral política en la sociedad implosionando. No hay que llevar la pregunta por lo social implosionando a la economía. Hay que pensar una economía en versión ajuste criminal, que aprieta, más aún, lo social implosionando. La pregunta por lo social implosionando es una pregunta para salir del algoritmo y el microclima. No anuncia nada. No hay pasaje de la encuestología a la implosionología.

Lo social implosionando requiere de otro sistema de percepción e intervención (escucha atenta y ampliación de la imaginación política). Disputa perceptiva y disputa de realismos. Lo que hubo en estos años de arrastre de ajuste y cansancio fue una densificación de lo social. No se puede, entonces, dejar lo social “para después”.

Para ahora, entonces, lo de siempre: continuar investigando. El problema perceptivo es un problema político: si no se lee el cansancio o se lo lee solo como antesala de un estallido o como abstencionismo o como quietud, podés llegar a pedirle cualquier cosa a la sociedad. Por ejemplo, que se movilice aún más. El cansancio no necesaria ni mecánicamente tiene que devenir en una situación o en una imagen de estallido. Puede ocurrir o no, «va a venir o no va a venir», pero lo que está ocurriendo ahora es eso social implosionando. Lo otro es del orden de lo que puede ocurrir, el orden de las expectativas o la profecía. Lo que ya está ocurriendo, lo que se puede investigar, lo que nos viene tomando, es lo que está pasando en las instituciones, lo que está pasando en los barrios y hogares, lo que le está pasando a nuestros cuerpos.

Continuar desplegando un dispositivo de escucha, de percepción, para no alimentarse de la dieta tóxica de la encuestología o el foquismo grupal de consultoras falopa, que encima muestran como grandes novedades de las vidas populares cuestiones que ya son hábitos que caminan solos. Escuchar y desperezarse al momento de investigar, de salir a ver qué pasa, de entrar en contacto real con las agendas de la mayoría populares. Sobran las bibliografías de gobernabilidades de derecha, de extrema derecha, de híper super derecha o de los jetones y jetonas que manejan el poder en las sombras; abundan también las caracterizaciones y la búsqueda rápida de identidades y sujetos mileístas (o sus antagonistas). Falta, sin embargo, más investigación de lo que no sabemos: cómo se viene metabolizando y haciendo cuerpo (nuevos cuerpos) este ajuste criminal y literal; este ajuste que consiste en apretarte hasta que ya no puedas elegir la vida (y no una forma de vida).

*Leandro Barttolotta nació en Quilmes en 1983. Es sociólogo (UBA), profesor en nivel terciario y universitario (Universidad Nacional de Quilmes), formador docente en la Provincia de Buenos Aires y docente-tutor en educación a distancia (FLACSO). Como integrante del Colectivo Juguetes Perdidos, publicó los siguientes libros: “Por atrevidos. Politizaciones en la precariedad” (2011), “¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios y pibes silvestres” (2014), “La gorra coronada” (2017) y “La sociedad ajustada” (2019). Por editorial Sudestada, publicó “Okupas. Historia de una generación” (2022) y “Saldo negativo. Crónicas conurbanas” (2013-2023).

Ignacio Gago nació en 1983 y vive en La Paternal. Es sociólogo, docente y editor (editorial Tinta Limón). Integra el Colectivo Juguetes Perdidos, con el que ha publicado varios libros.

Ambos son investigadores y autores de “Implosión. La cuestión social en la precariedad” (Tinta Limón, 2023).

Comentarios recientes