En esta entrevista con Cordón, desde el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento analizan el impacto laboral de las políticas de ajuste, no solo en cuanto a desocupación y desempleo, sino también a precarización, pérdida de poder adquisitivo, pobreza e indigencia. ¿Qué horizonte de futuro se les traza a las juventudes en esta coyuntura?

¿Cómo está la situación laboral en el Conurbano, en estos 15 meses de gobierno de Javier Milei y qué cambios significativos aparecen en relación a otras gestiones?

En los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) o conurbano bonaerense, la situación sociolaboral aparece más grave que en otras áreas urbanas del país o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al cuarto trimestre de 2024, en estos municipios se aprecia un 8% de desocupación abierta, frente al 3,7% de CABA o el 6,4% a nivel nacional. Aproximadamente más de 500 mil personas no tienen trabajo. El conurbano conforma entonces el área urbana del país con desempleo más alto, siendo que allí siempre la situación social y laboral se presenta más críticamente. En relación a la pobreza, según el INDEC, en los partidos del GBA existe un 42,1% frente al 16,7% de CABA y el 28,1% de Argentina. Se trata de más de 11,3 millones de personas bajo la línea de la pobreza en nuestro país, de las cuales 5,5 millones viven en el conurbano bajo esa situación de vulnerabilidad social.

A 15 meses de la asunción de Milei, la política de motosierra y ajuste evidencia sus efectos en múltiples planos. En términos de empleo, más de medio millón de personas perdieron su fuente laboral, siendo en general mayormente monotributistas (346.000), pero también empleos privados (113.000) y públicos (59.000). De este modo, queda evidenciado que la evolución laboral no es ajena al modelo económico sostenido a nivel nacional y que impacta con singular dureza en el conurbano bonaerense.

¿Cuáles son los números de desempleo?

En primer lugar, el país que dejó el gobierno de Alberto Fernández tenía una desocupación abierta del 5,7% y a un año de su salida el mismo indicador está en 6,4%: un 0,7% más alto. Es decir, según los datos oficiales de la EPH del INDEC para los 31 aglomerados urbanos del país, hay 0,9 millones de desocupados en el cuarto trimestre de 2024, frente a los 0,8 millones que había en el mismo período de 2023. Si se proyecta a nivel país, el desempleo alcanzaba a 1,4 millones de personas. Pero no sólo subió la desocupación. La presión sobre el mercado de trabajo, que tiene en cuenta además a los subocupados y los ocupados demandantes de empleo, pasó del 27,4% al 29,4% para el mismo período en todos los aglomerados considerados. En estos términos, proyectando todo el territorio nacional, casi 5 millones de personas se encontraban buscando empleo a fines de 2024, casi medio millón más respecto del año previo.

¿Se registró aumento en la precariedad laboral? ¿Y en la pobreza y en la indigencia?

Se presenta un aumento de la precariedad laboral en los hechos concretos y en el sentido de las políticas públicas. Por un lado, según el INDEC, en el último trimestre del 2024, el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Ello muestra un leve crecimiento respecto al mismo período de 2023 (41,4%), en relación a trabajadores que no poseen derechos laborales y están fuera del mercado. Por otro lado, en relación al sentido de las políticas públicas, con la aprobación de una Ley Bases que cristalizó la eliminación de multas por trabajo no registrado, podría decirse que la reforma laboral no combate la informalidad, sino que la legaliza. La precariedad laboral no aparece como un problema a resolver en la agenda del gobierno, sino que más bien se la promueve.

Respecto a la pobreza, tras su aumento exorbitante del 41,7% al 52,9% del segundo semestre de 2023 al primer semestre de 2024, según el INDEC se redujo al 38,1% para el segundo semestre de 2024. Por un lado, el aumento de la pobreza en un 11,2% guarda relación con la megadevaluación de diciembre de 2023 y el retraimiento posterior estuvo vinculado a la desaceleración en el aumento generalizado de precios.

En este sentido, es importante sostener que al abordar estos indicadores no sólo podemos hablar de una estadística, sino de una llaga del tejido social. Son 11,3 millones de personas en situación de pobreza y 2,5 millones en situación de indigencia. En buena parte, el presente argentino es el emergente político de una deuda social no saldada por las gestiones anteriores.

¿Cuál es hoy la relación entre el salario, la inflación del INDEC y los precios reales de los bienes, servicios y productos?

Se podría decir que los salarios se actualizan, pero no aumentan. No se percibe en los hechos un aumento del poder adquisitivo. En este sentido, la medición del índice de precios al consumidor que realiza el INDEC sostiene que los salarios “le ganaron” a la inflación. Al respecto, lo que hoy se le cuestiona es la representatividad que tiene dicho índice, visto que la canasta de bienes y servicios que mide mensualmente no refleja los consumos actuales de la sociedad. Es decir, predomina una canasta de bienes no representativa que subestima el aumento crítico de algunos bienes y servicios que efectivamente tienen mayor incidencia en los gastos de las familias. Por otro lado, es importante apreciar que los salarios no se actualizan para todos por igual: los trabajadores estatales fueron particularmente afectados. Según el INDEC, interanualmente a diciembre de 2024 los salarios del sector público presentaron una actualización del 119,3% frente al 147,5% del sector privado registrado, mientras que, durante 2024, según el IPC del INDEC, la inflación fue del 117,8%.

El Gobierno Nacional sostiene como una de sus principales narrativas de gestión que logró bajar la inflación, ¿pero esa baja es palpable en los bolsillos? Más allá del IPC del INDEC, ¿cómo impactó el aumento de otros bienes que estaban subsidiados o regulados como la nafta, los servicios públicos, las prepagas?

Como decíamos previamente, toda esa canasta de bienes y servicios forma parte de los consumos que no ponderan adecuadamente las mediciones que realiza el INDEC. Hoy está subestimado el gasto de los hogares, especialmente en tarifas, transporte y comunicaciones. Es decir, en síntesis, la medición oficial subestima el aumento generalizado de precios. Asimismo, no todos los precios subieron por igual durante 2024. Podemos destacar el precio de los alquileres como otros de los precios de los servicios que más subió durante dicho período. En este sentido, entre las principales variaciones de productos y servicios, dentro del GBA, de diciembre 2024 con respecto al mismo mes de 2023, se destacan la «electricidad, gas y otros combustibles» (430%), el «transporte público» (308,1%), el alquiler de la vivienda (262,7%) y el “gasto en prepagas” (226,4%).

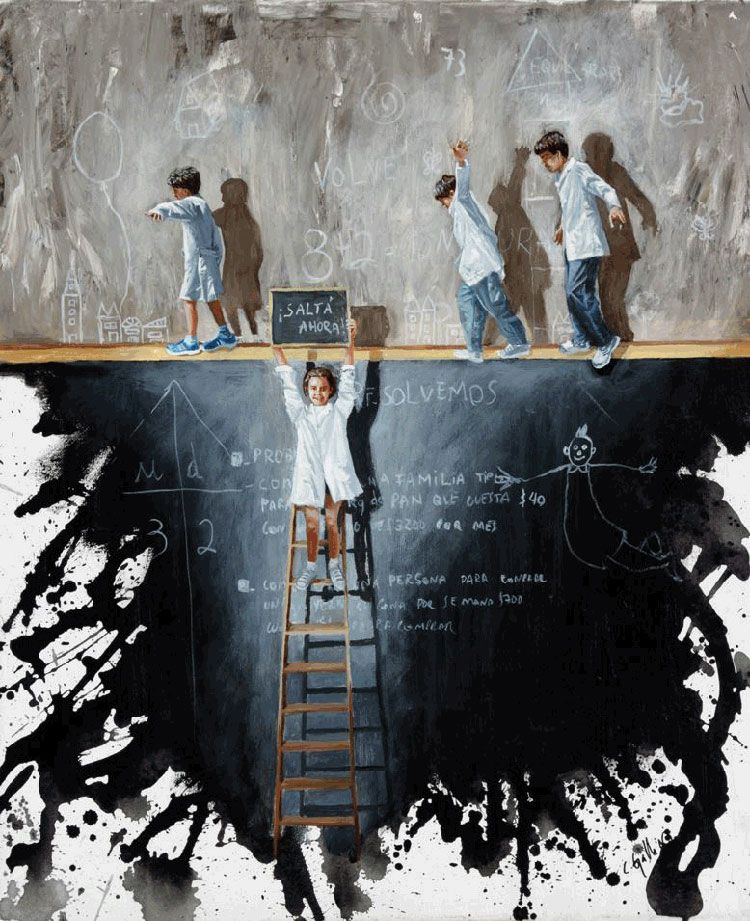

¿Qué pasa con las expectativas de la juventud en torno al mundo laboral? ¿Estamos en un cambio de paradigma con respecto a generaciones previas y su relación con el trabajo formal, frente a la idea de «hacer plata fácil»?

Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Tienen peores salarios, menores ingresos, mayores niveles de pobreza y precariedad, y un futuro incierto. Es importante escucharlos. Hace algunos años, algunos estudios decían que para 2025 la generación millennial iba a representar el 75% de la fuerza laboral mundial. Es necesario escuchar cómo perciben el mundo del trabajo, tanto esa generación como las nuevas, para comprender por qué presentan transiciones más disruptivas que las generaciones anteriores.

Si bien puede predominar en ellos valores más “individualistas”, también atraviesan realidades laborales más “líquidas” en términos baumanianos. Son parte de una generación que en buena parte no conoció la “sociedad salarial” -tanto ellos como sus progenitores en muchos casos-, ni tuvo la experiencia de tener un empleo en blanco con vacaciones pagas, aguinaldo y derechos laborales mínimos. Sólo conoció mayormente la informalidad, el monotributo y el trabajo por cuenta propia.

Según datos del Observatorio del Conurbano (ICO-UNGS), elaborados en base a la EPH del INDEC del tercer trimestre de 2024, las personas de hasta 24 años en el conurbano presentan la tasa de empleo no registrada más alta que la de cualquier otro grupo etario de este territorio, con un 65,3%. En este marco, el argumento político esgrimido de que una posible gestión de Milei implicaría la pérdida de derechos laborales no fue productiva de cara a las elecciones de 2023, porque estos derechos nunca fueron plenamente adquiridos por esta población. Para la construcción de un mercado laboral inclusivo, se requiere apuntar al desarrollo de políticas públicas para la generación de trabajo decente y de mayor calidad, en un diálogo constante con los jóvenes.

Es fundamental evitar la estigmatización de esta generación como individualista y carente de conciencia social sobre sus derechos, y en cambio, se hace relevante fomentar su participación activa en la formulación de soluciones concretas y apuntar a políticas de fuerte capacitación y desarrollo de competencias en los nuevos saberes y tecnologías desde un abordaje inclusivo.

***

Dr. Rodrigo Carmona (ICO-UNGS/CONICET)

Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador-independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), profesor asociado regular y responsable del área “Estado, Gobierno y Administración Pública” del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Co-director del Programa de Investigación Interinstituto UNGS “Empleo, Trabajo y Producción”. De formación inicial en Ciencia Política y con diversos posgrados nacionales y del exterior -en Ciencias Sociales, Economía, Administración Pública y Desarrollo Local-, se especializa en políticas socioeconómicas a nivel local, interviniendo como responsable en diversos proyectos de investigación, becas y dictando cursos de posgrado, charlas y conferencias. Posee diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre la especialidad y trabaja la línea de investigación sobre políticas públicas e impactos territoriales con eje a nivel laboral y productivo.

Dr. Matías Calvo Crende (ICO-UNGS)

Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). Magister en Economía Social, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Licenciado en Recursos Humanos, Universidad de Morón (UM). Investigador y docente del área “Estado, Gobierno y Administración Pública” (ICO-UNGS). Trabaja temáticas vinculadas al mundo del trabajo y las ciencias laborales.

Comentarios recientes