Por Pablo Alabarces*

1. Me levanté, desayuné, salí, tomé el subte, llegué a la Plaza y fui feliz.

2. No puedo presumir de todos los detalles. Puedo apelar a ciertos datos consuetudinarios: siempre desayuno café solo, sin leche. Pero estoy tratando de hablar de un acontecimiento histórico y, para eso, detenerme en mis costumbres alimenticias es, por lo menos, ridículo. Los otros datos biográficos son un poco más descriptivos de un clima de época: vivía con mis viejos –faltaban dos años más para que me fuera a vivir con la que fue mi primera esposa–, tenía veintidós años flamantes (los había cumplido pocas semanas antes). Trabajaba como una especie de obrero gráfico haciendo diagramación y armado de libros y revistas en un bolichito especializado en ediciones de poesía, por donde pasarían, en los meses siguientes, todos los exiliados del mundo intelectual que regresaban a la patria, llevados de la mano por el inolvidable José Luis Mangieri, el más grande editor de poesía desde los años sesenta hasta los noventa, y él mismo un sobreviviente del exilio interno, refugiado en la casa de sus padres en Floresta. Yo estudiaba Letras, militaba –como ya he contado–, había votado al peronismo, había perdido.

No podía hacer otra cosa que ir a la Plaza ese 10 de diciembre de 1983.

3. Para eso, tomé el subterráneo en Primera Junta, porque allí vivía, y me fui. La memoria del acontecimiento histórico a veces flaquea: descuento que el subte no llegaba a la Plaza, descuento que no paraba en Congreso. Imagino que bajé en la estación Lima, en la intersección con la avenida 9 de Julio, y caminé rumbo a la Plaza, donde me iba a encontrar con compañeros y compañeras del peronismo universitario. Peronistas, pero no boludos; derrotados en la elección, pero minuciosamente conscientes de que lo que se celebraba allí no era el triunfo radical sino el regreso de la democracia, y que todos nosotros habíamos peleado por eso durante, por lo menos, los últimos tres años de asambleas clandestinas, de reuniones encanutadas, de citas de control, de marchas reprimidas, de gases lacrimógenos y palos, de Marchas de la Resistencia junto a las Madres, de actualización doctrinaria sin la toma del poder, de bibliotecas recompuestas, de excursiones a los sótanos de la Librería Hernández para buscar los libros de Hernández Arregui o a las ferias de usados para conseguir los de Ortega Peña, de servicios de inteligencia marcando gente en los pasillos de la Facultad, de las primeras elecciones de Centro de Estudiantes que habíamos organizado –y perdido– en mayo.

Ese 10 de diciembre era también nuestro, ganado a pulso. Nos lo habíamos ganado.

4. No se podía ver ni hacer todo. Tengo la vaga idea de que, por ir a la Plaza, sacrifiqué ver la toma de posesión y el discurso en el Congreso, al que tampoco se podía entrar: es el día de hoy que nunca he visto una sesión en vivo y directo, que no conozco el Congreso por dentro, sino su anexo, donde alguna vez me han invitado a paneles o comisiones. El destino era la Plaza, eso que ha sido llamado el “centro simbólico de la política argentina” y que ya habíamos fatigado por demás en marchas reprimidas; no fui a vivar a Galtieri cuando pasó lo de Malvinas, un pequeño orgullo que aún me acompaña. Por eso, hay imágenes que sólo vi en la tele o en fotos. No vi el traslado de Alfonsín desde el Congreso, de contramano por Avenida de Mayo, hasta la Casa Rosada: ya estaba dentro de la Plaza, recuerdo los movimientos de la multitud cuando el famoso Cadillac descubierto llegaba a destino.

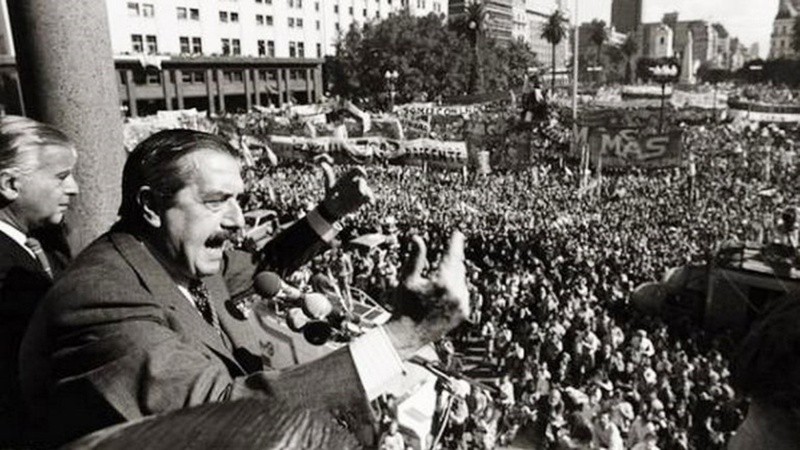

Tiempo después me topé con una hermosa foto a color, en la que Alfonsín hace el mismo recorrido –el Congreso se ve a sus espaldas, en contra del sentido del tránsito–, pero hay algo que sobra y algo que falta. Falta María Lorenza Barreneche, su esposa, a la que sólo vimos ese día, porque cuando todos los actos terminaron se volvió a Chascomús hasta el final del mandato. Y sobra el sobretodo: esa foto es de otro día, porque el 10 de diciembre de 1983 hacía un calor descomunal.

5. No deja de ser encantador asistir a un acontecimiento de la historia y no ver nada. Casi todo pasaba en lugares cerrados: el Congreso y la Casa Rosada, mientras apenas algunos cientos de miles de personas hacíamos de extras –de masas, de multitudes, de pueblo– para ilustrar las fotos de ese día. Por suerte, cuando ya estábamos con un grupo de compañeros y compañeras en un costado de la Plaza –más exactamente, del lado de Hipólito Yrigoyen, no lejos de la boca de subte que hay por ese costado–, conseguimos información fresca: teníamos una compañera infiltrada entre el funcionariado radical. Florencia Roulet, entonces sólo una bella estudiante peronista de historia, era la hija de la vicegobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires, Elva Barreiro, y del flamante Secretario de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, Jorge Roulet. Flor se escapó de los brindis de la Rosada y, levemente achispada, se unió a las huestes peronistas de la Plaza, como correspondía –hoy, es doctora en Antropología e investigadora en Sorbonne Nouvelle-París 3, y una de las mejores investigadoras sobre los pueblos originarios “argentinos” en Cuyo y la Patagonia. Ojalá lea esto y me desmienta: “No estaba achispada, boludo. Estaba feliz”.

6. Les cuento, por si no lo saben, que no sólo no había teléfonos celulares, sino que casi no había teléfonos –bueno, no todo el mundo tenía uno en su casa, las viviendas se valorizaban si se vendían con una línea, y por esa estupidez todo el mundo votó a Menem en 1989 y así consiguieron su teléfono y luego se quedaron sin trabajo para pagarlo. Quiero decir: sin celulares, nos encontrábamos en lugares abiertos y multitudinarios. Nada de “mandame la ubicación por WhatsApp”. Ibas y buscabas. Y encontrabas. Y si no encontrabas lo que buscabas, encontrabas otra cosa, que a veces era mejor que lo que buscabas.

7. Pero, finalmente, algo pasó en público. Todavía no entiendo cómo hizo Alfonsín para pasar de la Rosada al Cabildo –debe haberla seguido a Florencia. Después se dijo que no quería hablar desde el balcón de la Rosada para diferenciarse del General; sin embargo, los años siguientes lo hizo varias veces (estuve en un par más: por ejemplo, el día que declaró la “economía de guerra”, el 26 de abril de 1985, mientras los jóvenes peronistas, creyéndonos una especie de montoneros rejuvenecidos, le gritábamos “no queremos festival/asamblea popular” y nos íbamos; pero éramos apenas treinta y cinco, treinta y siete con toda la fuerza –habíamos llegado en subte–, y no le importamos gran cosa a nadie).

Alfonsín cruzó la Plaza y habló desde el Cabildo. Lo cuento, miro la foto, me emociono: me descubro, estoy allí, chiquito y morocho, sin una cana en mi cabeza, muerto de calor, a la derecha de la imagen, feliz. Habla Alfonsín: era el nuevo Presidente. Votado, electo, democrático.

Pasó por el Preámbulo, claro, y por no sé qué más. No fue muy extenso; nos dio tiempo a ver que lo acompañaban Felipe González y Daniel Ortega, los seres más izquierdistas que habíamos visto en nuestra vida, dos tipos que capturaban infinidad de suspiros; nadie podía saber que ambos se volverían, con el tiempo, dos viejos reaccionarios.

Pero el momento crucial llegó cuando invocó “esa frase que el pueblo está gritando: el Pueblo, unido, jamás será vencido”. Y lo gritamos y cantamos, locos de felicidad, hasta la ronquera. El Pueblo, unido, jamás (nunca más) sería vencido. Comer, curar, educar, no matar; y jamás ser vencido.

8. A la noche había festejos en las calles; había recitales y bailes populares en las plazas de la ciudad, de las ciudades.

Pero antes, poco después del mediodía, llamé por teléfono a alguien (¿quién era, voto al cielo?) que me confirmó que acababan de internar a mi amiga Daniela en el Hospital Fernández para parir a su primer hijo. Salí disparado para allá. El papá era mi amigo Marcelo, con el que apenas llevábamos casi diez años inseparables –estamos por cumplir cincuenta– desde el secundario. Marce y Dani tenían los mismos veintidós años que yo, se habían casado exactos nueve meses antes, a los veintiuno; se habían embarazado en quince minutos, porque así nos devorábamos la vida, como correspondía. Alguien tenía que hacerlo: festejar la democracia implicaba hacerlo a lo grande.

Encontré a Marcelo en el hospital, solo y nervioso, esa cosa de que te dejen entrar en la sala de partos llegó después, con la modernidad y con nuestros hijos e hijas subsiguientes: sumamos siete entre ambos. Fumamos, me imagino, para hacerle honor a tanto cine y tanta tele y tanta caricatura. De pronto, nos anunciaron que era un varón; estábamos juntos cuando Dani salió de la sala de partos, estábamos juntos cuando trajeron al pibe. El debate fue arduo; la familia paterna, radicales y alfonsinistas, pretendían llamarlo Raúl Ricardo; el padre, provocador, contraofertaba Derecho Humano o Democracio. Ganaron los padres, claro, y le pusieron Jerónimo.

Podría parafrasear a García Lorca y decir “eran las cinco en punto de la tarde”, pero sólo sé que fue por ahí. Los padres no me contestan el WhatsApp y no me confirman a qué hora exacta nació el pibe –último momento: dice Daniela que fue después de las 18, que Jero fue el primer pibe nacido en democracia en el Hospital Fernández, me confirma que además estaba su mamá con nosotros (que también fumaba, acoto yo) –. Lo que es seguro es que mi querido Jerónimo, que me ha dicho tío Pablo en broma a lo largo de todo este tiempo, nació ese día inolvidable, remate perfecto del que ha sido, largamente, uno de los días más felices de mi vida. Y me permito asegurarlo: de otros treinta millones de argentinos y argentinas.

Feliz cumple, Jerónimo González Marina, primer hijo de la democracia.

9. El Pueblo, unido, jamás será vencido.

Foto: Paula Ribas

*Pablo Alabarces (Buenos Aires, 1961) es Licenciado en Letras (UBA), Magister en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM) y Doctor en Sociología (University of Brighton, Inglaterra). Es Profesor Titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Superior del CONICET. Sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, culturas juveniles y culturas futbolísticas. Es considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte latinoamericana. Entre sus libros publicados se cuentan Fútbol y Patria (2002, publicado en Alemania por Surkamp en 2010); Crónicas del aguante (2004); Hinchadas (2005); Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular (2008, compilador); Peronistas, populistas y plebeyos (2011); Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios (2014), que obtuvo el Segundo Premio Nacional de Ensayo Sociológico en 2018; Historia Mínima del fútbol en América Latina (2018, publicado por El Colegio de México); Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación (2020), publicado simultáneamente en México, Argentina y Alemania; y su flamante Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el Rey (2021, en colaboración con Abel Gilbert).

Comentarios recientes