Por Pablo Alabarces*

1. Lo recuerdo todo. Desde la mañana hasta la noche.

Es como el sexo: la primera vez se recuerda siempre, eternamente, haya sido buena, mala o apenas regular, haya sido la victoria del deseo o la derrota de la realidad. Esa vez no se olvida, aunque se mienta que se olvida.

2. Casi no dormí. El sábado 29 había sido agitado; las últimas reuniones en la Unidad Básica para preparar el material, buscar las certificaciones de fiscal, recordar las instrucciones, acordar la cita.

Es hora de decir –aunque algo se fue deslizando en las notas anteriores– que fui fiscal del PJ, al que me había afiliado junto con otros tres millones y medio de personas en los meses anteriores. Había pasado casi dos años coqueteando con el trotskismo, yendo a reuniones clandestinas –recuerdo especialmente una, con compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, que a fines de 1982 ya se había vuelto el Movimiento al Socialismo (MAS), a la que fui “tabicado”: en un auto, tuve que bajar la cabeza para no ver el recorrido ni el destino; el líder de esa célula troska es hoy, y desde hace años, funcionario peronista del gobierno nacional–. A fines de 1982, abandoné mis ínfulas revolucionarias y me dejé seducir por alternativas más reformistas; fui al célebre acto de lanzamiento de Alfonsín en el Luna Park, me dejé envolver por el discurso socialdemócrata y el entusiasmo juvenil. Pero, a comienzos de 1983, me transformé decididamente en un peronista de libro: estaba intoxicado con las lecturas del “pensamiento nacional”, y devine peronista jauretcheano, fuertemente contaminado por el jorgeabelardoramismo, con toques hernándezarreguistas, más una pizca de scalabrinismo heterodoxo. Como me dijo pocos años después un peronista ortodoxo que me acusó de infiltrado, pasaba más tiempo leyendo marxistas que al general en persona –las obras del general, es bueno reconocerlo, son un plomo intragable y sin sustancia. A cincuenta metros de mi casa abrieron una Unidad Básica: un día, fui y toqué el timbre. Salí afiliado y militante de la UB “Y por último los hombres”, una de las peores frases que he visto en mi vida para nombrar un local partidario –obvia referencia a la verdad justicialista número ocho, la que afirma que “En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y por último los hombres”. Si le hubieran puesto “Primero la patria” no quedaba tan mal. Así, era espantoso–.

En fin; el 30 de octubre de 1983 fui fiscal del Partido Justicialista. Tenía 21 años, cumplía 22 cinco días más tarde.

3. El 29, además, lo cerré encontrándome con la chica con la que salía, una compañera de la Facultad de Filosofía y Letras –ella estudiaba Artes– que había decidido militar la elección con el Frente de Izquierda Popular, la candidatura del colorado Ramos junto a Elisa Colombo. Cada uno, como sabemos, desperdiciaba su tiempo como mejor le parecía (el FIP sacó 14 mil votos en todo el país). Esa noche era el cumpleaños de uno de sus amigos de la secundaria; eran todos votantes de Alfonsín, como correspondía a nuestra etnia y a nuestra clase. Recuerdo estar apoyado contra la mesada de una cocina, enfrentado contra cuatrocientos treinta y ocho jóvenes alfonsinistas (es chiste) a los que abrumaba con mis argumentos de joven peronista de izquierda. Por supuesto, gané la discusión y los convencí: todos votaron a Alfonsín con más énfasis, si eso fuera posible.

4. En casa se leía Clarín –esto puede sonar ridículo a la distancia, pero habíamos convencido a mi viejo, junto con mis hermanos, de que no podíamos seguir leyendo La Nación, que permanecía impertérrita en su apoyo a la dictadura y al gorilismo más literal–. Como los viejos y mis hermanos se habían vuelto alfonsinistas –mamá se afilió, por primera y única vez en su vida–, se dejaron convencer. Por mi parte, compraba La Voz cada vez que podía, que era el diario de la izquierda peronista –se rumoreaba que con fondos montoneros–. Pero las tapas de los diarios de esa mañana se ven muy mal en la web: me quedo con ésta, la más visible.

5. Había que estar a las 7.30 de la mañana en la puerta de la escuela. Ya no existe; la mudaron a un edificio nuevo a pocas cuadras. Estaba en Caballito, sobre la avenida Rivadavia. Había una escalera al primer piso, y en una especie de patio cubierto se repartían las mesas electorales, cada una delante de un aula donde se instalaba el cuarto oscuro. Llegué; pregunté por mi mesa, me presenté al presidente –un abogado flaco, seco, cordial–, saludé al fiscal radical (eso era un mano a mano: las otras fuerzas delegaban, a duras penas, un fiscal general que iban de mesa en mesa y nos pedían ayuda para controlar que hubiera siempre boletas); abrimos la urna, sacamos todos los materiales, bajamos con el presidente a pegar los padrones en la puerta, pegamos los carteles reglamentarios –de la mesa, del cuarto oscuro–, y antes de abrir la mesa votamos todos, autoridades y fiscales. La Unidad Básica había distribuido a los fiscales cada uno en su mesa, para evitar discusiones sobre si se podía o no votar en una mesa distinta; por lo tanto, me tocaba votar allí. Había decidido, sin decírselo a nadie, que iba a cortar boleta: que votaría a Luder para presidente, pero al Frente de Izquierda Popular para los cargos legislativos. Fui y voté eso; o eso creía, porque cuando escrutamos los votos mi combinación no apareció por ningún lado; debo haber votado cualquier cosa, dominado por los nervios y la emoción.

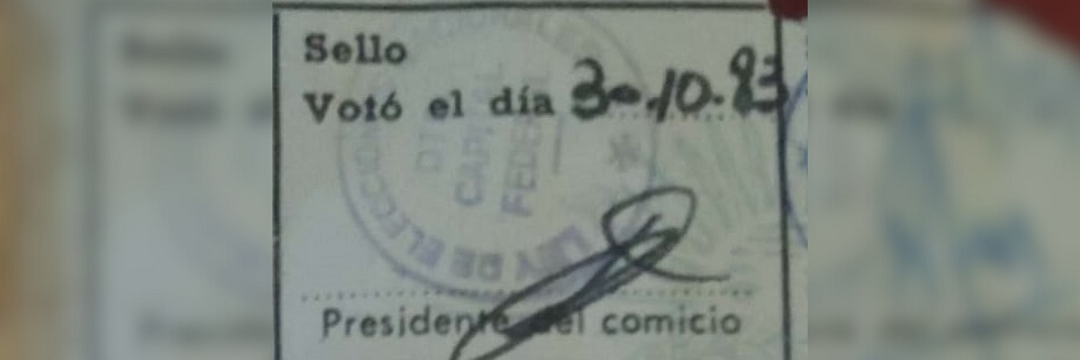

Pero voté, por primera vez en mi vida, el 30 de octubre de 1983 a las 07.55 de la mañana, el primer voto de la mesa después de las autoridades: un sobre en el fondo de la urna. Esto era yo, ese día.

Y esta es la prueba: tenía miedo de haber perdido el documento, pero aún está en el mismo cajón. Lo vuelvo a ver, me vuelvo a estremecer.

6. Votamos, hicimos votar, comimos la comida que acercaba la gente de la Unidad Básica, comparamos las viandas con la del fiscal alfonsinista –la suya era mejor–, bajamos la urna un par de veces para que votara gente grande o imposibilitada, pasó mi vieja a saludar, votaron mis viejos y mis hermanos en mi mesa, pasaron las horas sin que mi locura le permitiera el paso al sueño –estaba tan pasado de revoluciones como hecho pedazos–. La única novedad respecto de todas las elecciones posteriores es que nadie aplaudía a un debutante, simplemente porque todos éramos debutantes, hasta los pocos que habían votado en 1973 –o antes de eso, en 1963: en treinta años, dos elecciones–. Cerramos la mesa, nos metimos en el aula, escrutamos, perdimos por afano. Le pedí la firma del certificado electoral al presidente, saludé a todo el mundo, le llevé el certificado al fiscal general para que transmitiera las noticias, acompañé las urnas al camión militar al que un auto de la UB seguiría hasta no sé dónde. Me fui al local, comenzamos a escuchar las noticias.

Ganó Alfonsín, por paliza.

Pero lo que quiero contar es, en realidad, un sonido. Escribo esta crónica sólo para contar que, a las seis de la tarde, luego de chequear que no quedara gente sin votar, el delegado general a cargo de la escuela tocó la campana de la escuela –una campana, esa cosa que se usaba antes de los timbres eléctricos para regular los ritmos escolares: la entrada, la salida, los recreos– para anunciar el cierre de los comicios.

Inmediatamente, todo el mundo –autoridades y fiscales de mesa, fiscales generales, algún colado– se levantó y comenzó a aplaudir, un largo aplauso que aún llevo en mis oídos la música más maravillosa, el aplauso de una sociedad a sí misma: lo habíamos hecho, habíamos votado, estábamos dando el penúltimo paso para derrotar a la dictadura más sangrienta que hubiera tenido este país, se van se van y ya nunca volverán.

Desde ese día hasta hoy, cuarenta años después, he votado con toda la minuciosa regularidad que nos propuso la vida política argentina –o con todos sus imprevistos, como la presidencial del 2003, los plebiscitos, las constituyentes, las locales–. Como regla, creo que perdí casi siempre; falté a una sola, la primera y la segunda vuelta de Ibarra contra Macri por la Intendencia de Buenos Aires en 2003 –estaba trabajando como profe visitante en Brasil, lo que me permitió ver el primer año de Lula en el gobierno, pero eso ya es otro tema y otra historia–. Sacar la cuenta de todas las elecciones, de todas las escuelas –tres cambios de domicilio mediante–, de todas las boletas y de todas las derrotas me resultaría imposible.

7. Pero lo que quiero contar aquí es apenas un aplauso; en este mismo momento, mientras escribo esto, mientras trato de decir que cada elección en estos cuarenta años me devuelve a ese sonido, vuelve a sonar ese aplauso que decía “los vencimos: sobrevivimos, aquí estamos, volvimos, milicos muy mal paridos qué es lo que han hecho con los desaparecidos, siempre nos separaron los que dominan pero sabemos hoy que eso se termina” y unas cuantas cosas más. Con la democracia se come, se educa, se cura, por ejemplo.

Todo eso, dicho en ese aplauso.

Foto: Paula Ribas

*Pablo Alabarces (Buenos Aires, 1961) es Licenciado en Letras (UBA), Magister en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM) y Doctor en Sociología (University of Brighton, Inglaterra). Es Profesor Titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Superior del CONICET. Sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, culturas juveniles y culturas futbolísticas. Es considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte latinoamericana. Entre sus libros publicados se cuentan Fútbol y Patria (2002, publicado en Alemania por Surkamp en 2010); Crónicas del aguante (2004); Hinchadas (2005); Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular (2008, compilador); Peronistas, populistas y plebeyos (2011); Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios (2014), que obtuvo el Segundo Premio Nacional de Ensayo Sociológico en 2018; Historia Mínima del fútbol en América Latina (2018, publicado por El Colegio de México); Pospopulares. Las culturas populares después de la hibridación (2020), publicado simultáneamente en México, Argentina y Alemania; y su flamante Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el Rey (2021, en colaboración con Abel Gilbert).

Comentarios recientes