En la trama de la historia argentina, la cultura anti-plebeya no emerge como una anomalía contemporánea, sino como la pervivencia de un patrón arraigado en la misma fundación de la nación. La aversión hacia lo popular, lo marginal, y, en última instancia, lo pobre, ha mutado a través de los siglos, pero su esencia persiste. Este texto busca desentrañar la génesis y la expresión actual de este fenómeno, enfocándose particularmente en la aporofobia y su manifestación en el conurbano bonaerense, un espacio que, más que una simple extensión geográfica, se ha consolidado como el epicentro simbólico de esta contienda cultural y política.

Por The Walking Conurban*

Arqueología del prejuicio: de la colonia a los “Cabecitas Negras”

La génesis de la segregación social en el territorio que hoy es Argentina se encuentra en el sistema de castas impuesto por la corona española. Este ordenamiento no solo era jerárquico, sino que establecía un vínculo inmutable entre el linaje, el color de la piel y el estatus social. Los indios y los negros, situados en la base de la pirámide, eran considerados inferiores por naturaleza, carentes de las virtudes morales y la capacidad civilizadora de los españoles. La pobreza, en este contexto, era vista no como una condición económica, sino como una marca de degeneración intrínseca, un estigma moral asociado a la falta de limpieza y la indolencia.

Durante el siglo XIX, la dicotomía sarmientina entre “civilización y barbarie” refinó este prejuicio. La figura del gaucho, del habitante de la pampa profunda, fue conceptualizada como la encarnación de la barbarie, un obstáculo para el progreso y la modernidad que la élite ilustrada anhelaba. La construcción de un imaginario nacional basado en la inmigración europea y la negación de las raíces criollas y populares sentó las bases para el desprecio sistemático hacia el “pueblo” que no encajaba en ese molde eurocéntrico.

Sin embargo, fue con el surgimiento del peronismo en la década de 1940 que esta aversión encontró su cristalización más potente. La irrupción de las masas populares, los cabecitas negras, en la vida política y social de la capital, desafió frontalmente el orden establecido. La élite y las clases medias, que se consideraban a sí mismas guardianas de la cultura y la moral, vieron en este fenómeno una amenaza existencial. La emergencia de un nuevo actor político, con sus propios códigos, sus propias formas de expresión y, sobre todo, un reclamo de derechos, generó una reacción visceral. El antiperonismo, en sus múltiples facetas, se convirtió en la expresión política de un odio de clase que, en su esencia, era un rechazo al pobre. Las caricaturas de la época, los discursos de los intelectuales y las frases del saber popular (“vienen en alpargatas”, “trabajan de sol a sol”) reforzaban la idea de un ser inculto, desordenado y carente de las virtudes necesarias para pertenecer a la “Argentina civilizada”.

Aporofobia: el rechazo visceral al pobre

El concepto de aporofobia, acuñado por la filósofa Adela Cortina, ofrece una lente precisa para analizar este fenómeno. A diferencia de la xenofobia, que es el miedo o rechazo al extranjero, o el racismo, que se basa en la pertenencia a una etnia, la aporofobia es el rechazo específico y visceral al pobre. Es el miedo y el asco que provoca la falta de recursos, la precariedad y la miseria, independientemente de la nacionalidad o la raza de la persona.

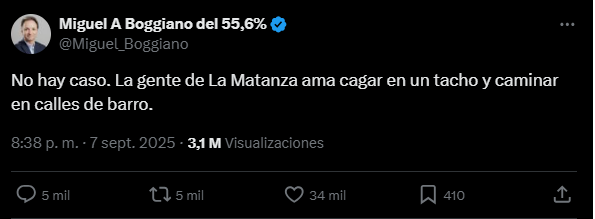

La aporofobia se manifiesta en la vida cotidiana a través de una deshumanización sistemática. La pobreza es vista como una cualidad moral, un defecto de carácter, más que como el resultado de una estructura social. La persona pobre es despojada de su humanidad y reducida a un estereotipo: el “negro de mierda”, el “vago”, el “planero”. Frases como “cagan en un balde” o “viven como animales” no son simples expresiones de desprecio; son herramientas lingüísticas para justificar la exclusión, la indiferencia y, en última instancia, la violencia. Al negar la condición humana del otro, se hace más fácil ignorar su sufrimiento y culpar de su propia desgracia.

La aporofobia se alimenta de dos emociones fundamentales: el miedo y el asco. El miedo a la inseguridad que se asocia con la pobreza, el temor a la pérdida del orden social y la propiedad privada. Y el asco a la suciedad, a la falta de higiene, a la precariedad que, en el imaginario social, se vincula con la miseria. Estas emociones irracionales se convierten en la base de un sistema de creencias que sostiene y justifica la desigualdad. La aporofobia no es un sentimiento marginal; es un núcleo duro de la cultura argentina que permea las conversaciones privadas, los discursos públicos y, de forma más alarmante, las políticas de Estado.

El Conurbano Bonaerense como locus geográfico del prejuicio

El conurbano bonaerense es, sin duda, el escenario principal donde la aporofobia se expresa de manera más cruda y visible. Para una parte considerable de la sociedad argentina, el conurbano no es solo un conjunto de municipios que rodean la Capital Federal; es una frontera simbólica que delimita lo “civilizado” de lo “bárbaro”, lo “seguro” de lo “peligroso”. Esta percepción se construye a través de una serie de narrativas que demonizan y estigmatizan a sus habitantes.

La geografía del conurbano se ha convertido en una geografía del miedo. Las villas y los barrios populares son representados en los medios de comunicación y en el imaginario social como espacios anárquicos, nidos de delincuencia y refugio de delincuentes. Se invisibilizan las redes comunitarias, la solidaridad, el trabajo diario de sus habitantes y las luchas por la dignidad y el progreso. El estereotipo del negro de la villa se ha consolidado como un arquetipo criminal, un ser que, por su lugar de origen, es sospechoso a priori.

Este prejuicio no es inocente; es un ordenador político. Al estigmatizar a los sectores populares del conurbano, se justifica la falta de inversión en infraestructura, educación y salud. Se legitiman las políticas de seguridad que priorizan la represión sobre la inclusión, y se minimizan las demandas de justicia social. La aporofobia funciona como un mecanismo de culpabilización de la víctima, desviando la atención de las causas estructurales de la pobreza, como la concentración de la riqueza, la falta de empleo digno y la exclusión histórica.

El prejuicio como ordenador social y la culpabilización de la víctima

El prejuicio anti-plebeyo no es solo un fenómeno cultural; es una herramienta de control social. Al construir al pobre como un ser inferior, se legitima la desigualdad y se desarticula cualquier intento de organización y lucha por la justicia social. Cuando se niega la humanidad del otro, es más fácil negar sus derechos y justificar las condiciones de vida precarias a las que se ve sometido.

El rol de los medios de comunicación en esta dinámica es crucial. Las noticias sobre la inseguridad se centran casi exclusivamente en los barrios populares del conurbano, reforzando la idea de que la pobreza es sinónimo de delito. La exposición constante a este tipo de narrativas genera un círculo vicioso: el prejuicio justifica la estigmatización, y la estigmatización refuerza el prejuicio, consolidando un imaginario colectivo que ve en el pobre a un enemigo social.

La aporofobia, en este sentido, funciona como un dispositivo de poder. Permite a las clases dominantes y a las clases medias mantener una distancia segura con la realidad de la pobreza y evadir cualquier responsabilidad moral o política. La lucha por la igualdad se reduce a una cuestión de mérito individual, un discurso que, en su esencia, es profundamente despolitizador. Si el pobre es pobre porque es vago o incivilizado, entonces no hay nada que las políticas públicas o el sistema social deban cambiar.

Conclusiones: hacia una deconstrucción del prejuicio

Desarticular la cultura anti-plebeya y, en particular, la aporofobia, es un desafío fundamental para construir una sociedad más justa. Esto requiere una de-construcción profunda de los imaginarios que hemos heredado y que reproducimos a diario.

- Reconocimiento de la Dignidad Humana: El primer paso es reconocer la dignidad intrínseca de todas las personas, independientemente de su condición económica. Esto implica un cambio de paradigma, dejar de ver a los pobres como “el problema” y empezar a ver la pobreza como lo que es: una consecuencia de un orden social que necesita ser transformado.

- Análisis Crítico de los Discursos: Es crucial desarrollar una mirada crítica sobre los discursos que circulan en los medios de comunicación y en el espacio público. Es necesario cuestionar las representaciones estereotipadas y exigir narrativas más complejas y humanas que den cuenta de la riqueza y la diversidad de las vidas en los barrios populares.

- Compromiso con la Transformación Social: Finalmente, el fin de la aporofobia requiere un compromiso político con la transformación social. Esto implica la lucha por políticas que garanticen el acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo digno para todos.

El conurbano bonaerense, lejos de ser un mero apéndice de la capital, es el espejo en el que se refleja la lucha más profunda de la Argentina: la lucha por la inclusión y el reconocimiento. Dejar de ver a sus habitantes con prejuicios como “cagan en un balde” es el primer paso para construir un futuro en el que la dignidad humana sea el verdadero ordenador social y político. La justicia social no será posible sin un profundo acto de empatía y reconocimiento del otro, sin importar su origen o su condición.

*The Walking Conurban es una cuenta en Instagram y Twitter que crearon Diego Flores, Guillermo Galeano, Angel Lucarini y Ariel Palmiero, cuatro amigos de Berazategui que la iniciaron como una dinámica interna del grupo y se terminó convirtiendo en un suceso virtual que, hoy, recibe más de 50 fotos por día de sus seguidores para pintar, colectivamente, el Conurbano bonaerense.

Comentarios recientes