Por Patricia Aguirre*

Las cortinas dejaban entrar un viento suave por la ventana semiabierta que, mezclado con el olor de limpieza en profundidad, hacían del ambiente un lugar exquisito. Las sábanas planchadas y estiradas a tope. Una claridad naranja, medio amarillenta, bañaba la habitación matrimonial durante las tardes de cualquier época del año. Había muebles macizos de la mejor madera, comprados y exhibidos a puertas abiertas, porque la abundancia propia se concreta cuando otrxs la saborean. Tela gruesa, muy oscura, para el tapizado de la única silla clásica en una habitación casi de cortesanxs.

De alguna manera, lograba llegar hasta allí y cubrirla con las asquerosamente limpias sábanas, a ella que apenas era una niña. No se resistía, ¿le gustaría? La puerta no se cerraba, ni tampoco las ventanas. No había que esperar a que se hiciera de noche: las aberraciones se concretaban también con la claridad de testigo, cuando todavía la rotación de la tierra no había oscurecido las almas. No había gritos, ni pedidos de ayuda. Tampoco signos de incomodidad o asco en ella. Se diría que todo lo contrario, ella parecía estar bien. Muy bien.

Más de una vez se la escuchó decir que era el novio. Las risas del público familiar diluían la tragedia. Ya debajo de las sábanas, su cuerpo de niña desaparecía ante la humanidad de su tío adulto, que la cubría de besos y caricias. Un día de calor, cuando las sábanas molestaban, metió su enorme mano de albañil entre sus ropas, pero como les decía antes: ella no se resistía.

***

Él era muy mayor, tenía dos hijas, dos y seis años más grandes que su pequeña y blanda presa. Y una esposa, que limpiaba hasta el cansancio, que inspeccionaba los cuerpos recién bañados de sus hijas y las hacía volver a la ducha si no le parecía profunda la limpieza que se habían proporcionado.

Maestra, la segunda más grande de 7 hermanxs. Era una tía que juzgaba las crianzas de sus sobrinxs, las vidas de sus hermanxs, las apariencias de lxs vecinxs. Si tenías un agujerito en la remera, por más chiquito que fuera, metía su dedo marrón y gordo hasta agrandarlo y con la ayuda de sus dos manos rasgaba la prenda hasta romperla por completo.

-Así no volvés a usar ropa rota- decía.

Era heredera de un legado matriarca, que aparentaba poder y tenacidad, a fuerza de silencios y dolores encapsulados que más tarde se convertirían en células podridas que acabarían con su cuerpo.

Lo cierto es que eran la envidia del barrio Gorriti, de Glew, lxs primeros en tener un auto como la gente para meterlo en el barrial de la calle Eva Perón los días de lluvia; lxs primerxs en hacer una planta alta en la casa y ponerle tejas azules a un techo sin fin que desentonaba por completo con el paisaje de casitas a medio terminar, perros sarnosos y niñxs hambrientos. Eran lxs buenos vecinxs, lxs trabajadores, solidarixs, unidxs con sus hermanxs. Se vestían bien, y muchxs se preguntaban por qué no se iban a vivir a otro lugar.

A sus vecinxs les caían bien. Él se reía y ya no se le veían los ojos de tanto que se achinaban, mostrando sus dientes blancos y perfectos. Tenía la tonada típica de correntino, y hablaba medio cruzado. Se iba a trabajar cerca de las 6 de la mañana y aparecía a la tarde, antes de que cayera el sol, para hacer de las suyas junto a su pequeña sobrina, antes de que se hiciera de noche y ya no contara con la complicidad de la claridad.

Los domingos, su casa despedía ese olorcito único a asado: entonces, todxs sabían que estaba cocinando en el enorme quincho, que sus cuñadas y sobrinxs estarían allí, en esa larga mesa, hablando de quién había engordado más o menos, o planeando viajes baratos, de esos que consiguen las maestras. Que ellas lavarían los platos y se comerían alguna palmadita en el culo por parte de él; o una buena apoyada en algún movimiento no tan disimulado. Ellas habían enviudado o se habían separado. Él era “el sobreviviente”, como más de una le decía.

Las hijas del matrimonio eran una joyita: con los primeros novios que llevaron a la casa, se casaron y tuvieron familia. Dos pibes que se acoplaron a su lógica hasta convertirse en unx más de ellxs. Las hermanas habían tenido una crianza severa, de antaño, con gustos y privilegios a cuestas de prohibiciones y amenazas que se respiraban en el aire.

El patrullero paró algunas veces en la puerta de su casa, frente al enorme muro blanco que alguna vez dijo con aerosol rojo: “PITBULL PUTO”, porque tenían uno de esos perros asesinos que se les escapaba y mataba a cualquier animalito que se le cruzara. Salía de esa casa lleno de furia y se la desquitaba dejando un tendal de sangre y pedazos de carne frente a chicos y grandes.

Desde que enviudó se lo vio muy poco. En el barrio ella era muy respetada, una señora con todas las letras. Pero bastó que se muriera para que la familia estallara en mil pedazos. La imagen del viudo, marido ejemplar, criador de hijxs ajenos, porque ella siempre había traído a sus sobrinxs guachxs a vivir con ellxs, se fue desfigurando cuando surgieron las noticias.

***

Después de tanto tiempo, una denuncia por abuso sexual apareció con el cuerpo aun tibio y al fin flaco de su mujer consumida por un cáncer. Su sobrina, la blanda y redondeada presa que había vivido en la casa de adelante con su abuela y su mamá, que trabajaba mucho, creció, habló y destapó una olla familiar llena de mierda. Dijo cosas muy fuertes de las que se enteró después de que pudo entender lo que había vivido con su “tío enamorado”.

La casa familiar del barrio Gorriti iba abrazando a mujeres y críos de la familia que se separaban o enviudaban. En el mejor de los casos, despedía a quienes luego lograban independizarse. Esa niña, una vez fuera de la situación de familia extendida, viviendo ya con su mamá por primera vez fuera de la casa de la abuela, empezó a realizar paseos nocturnos con su tío, que manejaba una camioneta roja. Con la excusa de llevarla a dar una vuelta, se las ingeniaba para irse a solas con ella. Los tiempos de la cama matrimonial y las siestas habían quedado atrás, ya no vivían en el mismo lugar. No era lo mismo que antes, ella estaba crecida y sus 9 o 10 años la posicionaron de otra manera. Aun así, él conseguía lo que quería, sin resistencias, sin amenazas ni promesas de amor. Metía su pene en la boca de su sobrina, y no dejaba de manejar. De a ratos, sostenía su cabeza en búsqueda de mayor placer.

Desde entonces, empezarían a fijarse los olores a cuerina perfumada para siempre en su memoria de nena; en un futuro, sus ojos podrían ver hasta el cansancio los destellos de las luces del alumbrado público y la camioneta en movimiento haciendo foco de a ratos sobre la porción de carne desnuda y dura de su tío. En esa camioneta, nacerían los mayores recuerdos y, a la vez, la muralla de culpas e inseguridades que los convertiría en secretos durante largos años. Florecía en su alma la ansiedad de tragar, de comer, de masticar; y a la misma vez, de no comer, de no masticar. De asco y vergüenza.

Su boca era protagonista y volvería más tarde, mucho más tarde, a ser el canal para decir y advertir lo que nadie le había advertido, para dar detalles y denunciar. Su boca, ese agujero húmedo, también se encargaría de castigarla, de atrofiar sus músculos faciales, de corroer su maxilar, y recordarle que era la otra cara de una misma moneda. Que hablar tiene un costo.

Un cuerpo violentado difícilmente pueda cuidarse, del resto y de sí mismo. Pero la dificultad no implica una imposibilidad.

***

Siempre se me tapan los oídos cuando algo me aturde, como si por las orejas no solo pudiera escuchar, sino también ver, oler, recordar. Esas escenas me aturdían, me revolvían la panza y ahora mismo pienso en eso y se me tapan los oídos.

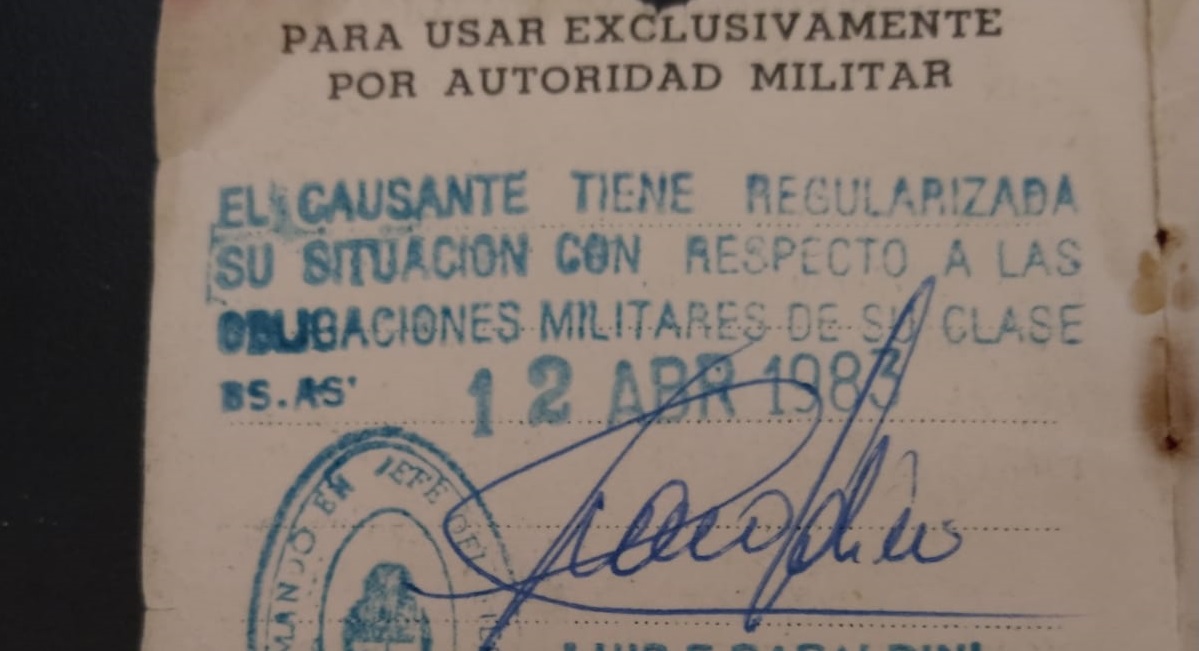

En julio de 2019, a mis 34 años, una mujer me tomó la denuncia en la DDI de la Plata, en una oficinita que cuando sonaba el teléfono, atendían y decían: “ABUSO”. Después me fui a trabajar, y esa mañana la resolví con unos mates en buena compañía, la de mis compañeras y amigas.

Casi un año después, supe que el delito que mi tío había cometido entre mis 5 y 10 años había prescripto. No me lo habían dicho en ninguna instancia de denuncia, ni durante las pericias psicológicas. Mi abogada, Paz Bertero, fue la primera persona que se tomó el tiempo que nadie se había tomado hasta entonces para decirme qué encuadre técnico tenía lo que yo estaba denunciando. Paz, portadora de ese nombre al que no hace falta hacer ningún tipo de alusión evidente, resultó ser parte de un proceso de justicia desde el mismo momento en que conté con el timbre de su risa maquillada.

Tuve suerte de encontrar a Paz, sí, por supuesto. Pero nuestras voces no pueden jugar a tener suerte, ni a las buenas voluntades. Hasta ese momento, la única herramienta que tenía era Internet: googleé las leyes y no hice la “cuenta matemática” para saber que, 25 años después, la Justicia no iba a juzgarlo. Desde que Paz accedió a ser mi abogada ad honorem, por mí y por todas, las cosas cambiaron para siempre. Pude visibilizar aún más lo trascendental de las denuncias que se hacen fuera de los plazos que marcan las leyes, no solo para quienes logran hacerlas, sino también por lo que se puede llegar a transformar a nivel de respuesta institucional desde la Justicia.

Posteriormente, el juez de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dispuso que se realice un Juicio por la Verdad, como ya lo había hecho anteriormente con otros casos similares al mío, es decir, para delitos contra la integridad sexual donde la denunciante ya no se cocina en el primer hervor. Esto implica encarar un proceso judicial que incluye la presentación de pruebas y testigos, como cualquier otro, aunque si el acusado fuera declarado culpable, sólo le quedaría el antecedente penal para certificar los abusos cometidos.

Un juez con enfoque de derechos y perspectiva de género entonces dispuso este proceso, porque si bien el delito está prescripto y no se puede aplicar una pena a la persona denunciada, el Estado debe dar respuestas y lugar al proceso de reparación de quienes hablamos cuando podemos, si es que podemos. En ese caso, la Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se pronunció a favor a través de un “amicus curiae”. Si bien este organismo no tiene injerencia sobre los fallos, su acompañamiento resulta imprescindible, ya que se trata de una institución de derechos humanos. En mayo de este año, a dos años y medio de que se abriera la causa, el Tribunal de Casación Penal también falló a favor del Juicio por la Verdad; pero lógicamente el acusado apeló. Ahora, estamos a la espera de esa resolución.

***

Los Juicios por la Verdad fueron la respuesta que encontró la Justicia para dar lugar a una instancia de reparación cuando todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían que se juzgara penalmente a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Fueron procedimientos por los que lucharon los organismos de derechos humanos como estrategia alternativa ante la impunidad. La nulidad de esas leyes durante el gobierno de Néstor Kirchner dio lugar a la reapertura de los juicios: desde aquel 21 de agosto de 2003, ya van más de 270 sentencias, más de mil personas condenadas, y otros cientos de causas que siguen su curso.

Proponer un Juicio por la Verdad en un delito contra la integridad sexual “vencido” -aunque podríamos debatir largamente sobre este punto- es una forma de arrojar algo de justicia sobre la caducidad arbitraria y claramente legal que nos convida el Poder Judicial.

En 2015, se sancionó la Ley N° 27.206, que modificó el Código Penal y suspendió la prescripción de los delitos sexuales mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia o la ratifique, en caso de que hubiese sido presentada previamente por sus representantes legales. Pero esto rige sólo desde entonces: hasta ese momento, los abusos prescribían entre 4 y 12 años después de cometidos, dependiendo de la figura penal que se aplicara a cada caso.

Entonces, si en mi caso el proceso se concreta, se establecería jurisprudencia por ser la primera vez en desarrollarse este tipo de juicio para un delito sexual. Es decir que estamos ante la posibilidad histórica de llegar a un juicio donde se escuche a una adulta que está pudiendo señalar hoy a su agresor, porque cuando era niña no podía hacerlo. Justamente, porque era una nena. Las nenas juegan, se embarran, se llenan de piojos; no se ponen de novias con sus tíos, ni les practican sexo oral en una camioneta.

Sería una conquista colectiva en un momento social y cultural donde las mujeres, las disidencias, los feminismos, los sectores más vulnerados, vamos improvisando para lograr una sociedad más justa, un mundo menos hostil. Nos falta mucho, seguro.

Si este Juicio por la Verdad se realiza, sería mucho, pero también poco. Sí, muy poco. Algunxs dirán: “Pero qué inconformista”. Siento que sería mucho porque estaríamos instituyendo una nueva figura en el esquema judicial, y sembrando la lenta semilla de la transformación en la cultura patriarcal. Que se sepa y se instale que ahora resulta que las niñeces crecen y pueden hablar; y hasta pueden denunciar y la Justicia escucharlas. Una cosa de inconformistas.

Y, a la vez, sería poco, porque la vida no regresa. No sé muy bien qué perdí entre las sábanas impolutas de la habitación cortesana de mi tía y su marido, Manuel Romero. Trabajo mucho en terapia para saberlo y amigarme con esa nena enojada que a veces brota. Es poco, porque el tiempo es uno, así como lo marca la Justicia. Es poco porque la estadística improvisada de los 10 dedos de mis manos me indican que el 100% de las 10 mujeres (las más importantes de mi vida) sufrieron abuso sexual intrafamiliar, pero solo un 20% se lo dijo a sus familias pasados sus 30 años y así pudieron cortar con el círculo de abuso. Solas, señaladas, pero mejor que antes. Les agradezco, porque si yo pude hablar fue porque las escuché y hoy son parte de mi historia.

***

El camino que propone el sistema judicial es uno más. Hay otros tantos que recorrer y donde también se encuentran sensaciones de justicia, para sentirte menos víctima, menos perdedora. Vivo liviana sabiendo que corté con una rueda incestuosa que atravesó las vidas de las mujeres de mi familia, a tal punto que no pudieron dejar de verse a sí mismas en el abuso que yo estaba denunciando, ni pudieron acompañarme. No sintieron más que la opción de mirar hacia otro lado, una vez más; como a ellas mismas les ocurrió de niñas, cuando su padre les oscureció el alma abusando de ellas, una tras otra, sin excepción. Un viejo al que la sociedad patriarcal le dio hijas niñas para violar e hijas jóvenes para embarazar que se convirtieron en las mismas hijas adultas que lo cuidaron en la enfermedad, le organizaron el velorio y lo lloraron sin chistar.

No odiar a esa familia me da una sensación fresca. No sentir nada por ellxs cuando me entero que se van muriendo me incomoda. Hoy no evito el barrio, ni esquivo lugares donde me lxs pueda topar. Tampoco me cruzo de vereda si creo que la que viene ahí es una de mis tías, la que eligió estar del lado del violador en esta especie de Boca-River en que se convirtió lo que llamábamos familia desde que hablé. Mi inconsciente a veces me los trae en sueños, pero cada vez menos. Y hasta me atreví a olvidarme de algún cumpleaños.

La terapia fue el primer lugar a donde llevé la oscuridad que me dejó esa etapa de mi vida. Donde pude comenzar a desandar los dolores de mi cuerpo, y las sombras que me trajo la maternidad, con una beba tan frágil y pequeña que me pedía a gritos ser ella, no yo. La escuché, a lo lejos, y me zambullí en mi propia basura para empezar a separar la paja del trigo y estar a la altura de una vida mejor.

En ese camino estoy, tratando de pasar la página de una vez, haciéndome preguntas a diario con respecto a todo, y de convivir con mi historia sin encapricharme en hacerla morir. Esta vida donde, a mi tiempo, dije mi verdad ya es mucho mejor. La palabra tiene que dejar de renegar por tantos años de postergación: ahí donde se dijo para transformar, donde se denunció para cuidar, donde se arriesgó para perder y ganar, no hay más que hacer que sacudirse el polvo, abrazarse fuerte y seguir adelante.

*Patricia Aguirre es Licenciada y Profesora en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y trabaja en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Actualmente, se encuentra terminando la Especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Participó de los testimonios que reunió la psicóloga y escritora María Dolores Galiñanes en su libro “Incesto. Una tortura silenciada”. Entre sus 5 y 10 años, uno de sus tíos, Manuel Romero, esposo de una de las hermanas de su mamá, cometió abuso sexual contra ella. Lo denunció dos décadas después: el delito había prescripto, pero un juez hizo lugar a la posibilidad de que acceda a un Juicio por la Verdad, que podría convertirse en el primero de este tipo para un caso de abuso. En este relato en primera persona, narra -con sinceridad y valentía absolutas- cómo viene atravesando este proceso de reparación.

Comentarios recientes